ديمة جمعة السّمّان

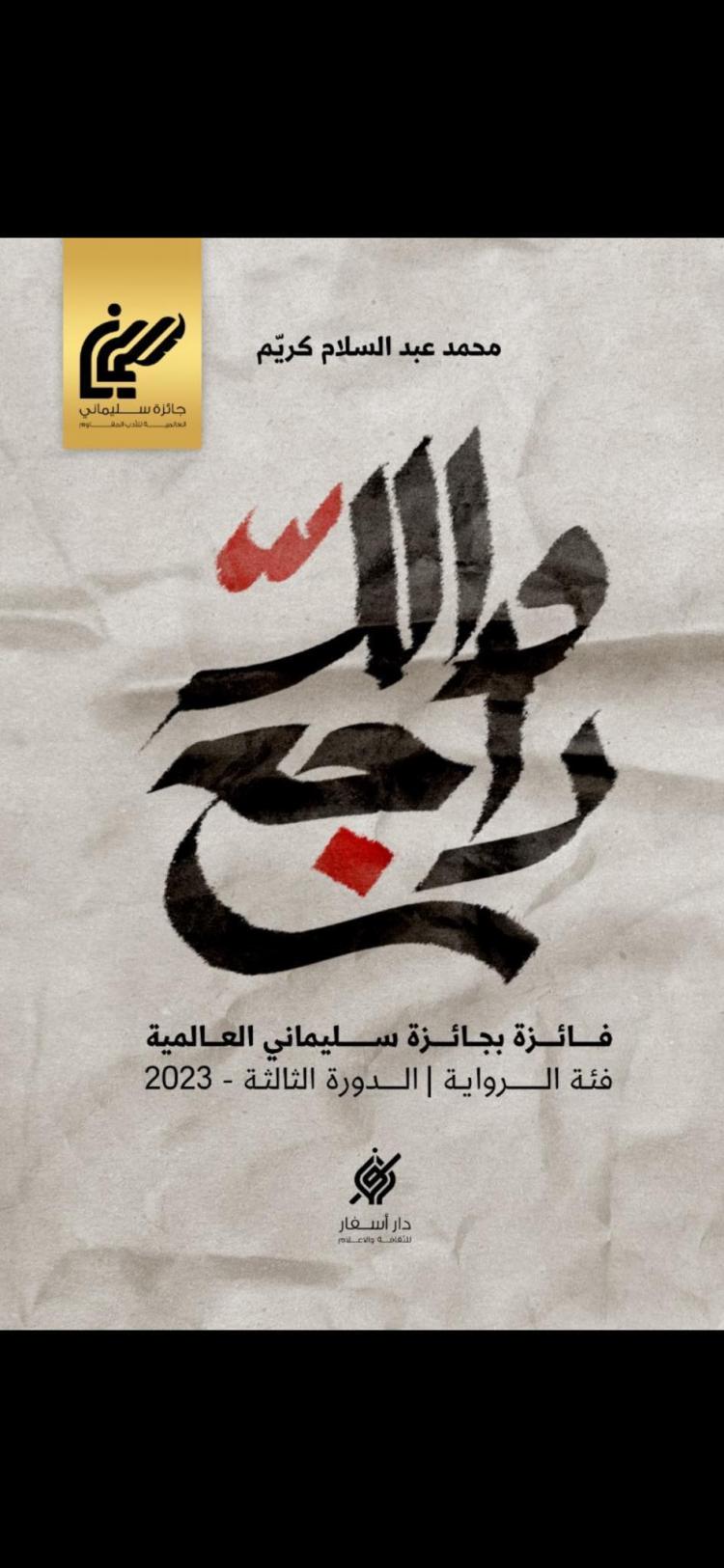

ناقشت ندوة اليوم السابع الثّقافية المقدسيّة رواية "والله راجع" للأديب الفلسطيني المغترب في السّويد محمد عبدالسلام كريّم، صدرت الرواية عن دار اسفار للنشر والتوزيع، في العاصمة اللبنانية بيروت، وتقع في 165 صفحة من القطع المتوسط، وقد فازت بجائزة سليماني العالمية.

افتتحت النقاش مديرة الندوة ديمة جمعة السمان فقالت:

بخطى ثابتة، تكرّس جائزة سليماني للأدب المقاوم في العاصمة اللبنانية بيروت حضورَها في قلب المشهد الأدبيّ العربيّ، تشجّع أدباؤنا على نشر كتاباتهم، كلٌّ من منظوره (كي لا ننسى). يكتبون ما لم يكتب التاريخ، ويؤنسنون أعدل قضية في التاريخ، بعد محاولات حثيثة لدحرها ثم شيطنتها. إلا أنّ القلم العربيّ الوطنيّ المخلص الوفيّ، يقف لهم بالمرصاد، يوثّق الظّلم الذي وقع على الفلسطيننين من خلال قصص إنسانيّة وأحداثٍ إمّا حقيقيّة أو واقعيّة، بعيد كلّ البعد عن الأرقام، التي أفقدت الإنسان إنسانيّته، وحوّلته إلى رقم خالٍ من الأحاسيس والمشاعر.

"والله راجع" رواية ، تحكي قصة شعب منكوب، تم تشتيته وتهجيره من بلاده فلسطين قسرا عام 1948، إلى مخيمات اللجوء بفعل العصابات الصهيونية ، بعد أن كانوا يعيشون حياة الرخاء والهناء والسلام في أجمل بقاع الأرض.

تبدأ أحداث الرواية منذ عام 1931، تاريخ مولد بطل الرواية (العبد) -وهو اختصار لاسم عبد السلام- مرورا بشتى المؤامرات التي سعت إلى تهجير الفلسطينيين من وطنهم وتقديمها هدية للصهاينة من خلال وعد بلفور البريطاني، وعد من لا يملك لمن لا يستحق.

الرواية تتحدث عن مدينة صفد أنموذجا لما جرى في شتى مدن فلسطين عام 1948، إذ أن الكاتب جاء من سلالة عائلة عريقة من صفد عاشت ويلات التّهجير.

مع العلم أنّ مدينة صفد تعتبرمن أقدم مدن فلسطين التاريخية وأجملها وأكثرها ارتفاعا عن سطح البحر، فهي عاصمة الجليل، أسّسها الكنعانيون قبل نحو 14 قرن قبل الميلاد، هي مدينة الجمال والخيرات والينابيع. تشتهر، بأشجار اللوز والزيتون والعنب والبساتين الكثيرة، لذلك كانت مطمع الغزاة عبر التاريخ.

بدأت الرّواية على لسان الراوي العليم تتحدّث عن عودة الحفيد "أبو العبد" مع مجموعة من زملائه المقاتلين؛ لتحرير صفد بعد ثمانين عاما من عام النكبة، وهي إشارة واضحة تدحض مقولة الكبار يموتون والصغار ينسون، كما تنفي فكرة شعب بلا أرض لأرض بلا شعب التي حاول ترويجها زعماء الحركة الصهيونية.

وقد اعتمدت الرّواية أسلوب الاسترجاع ( الفلاش باك)، حين سأل المقاتلون الحفيد أبو العبد عن سبب اختياره منزلا معينا في مدينة صفد للانطلاق منه لتنفيذ مخططاتهم، على الرغم من صعوبة الوصول إليه. وهنا تبدأ القصة حين يعلمهم ( أبو العبد) أن المنزل هو منزل جده أبي العبد، الذي هُجرت منه عائلته ( عائلة أبو زينة) في عام النكبة، وكان قد أقسم الجد بأن يعود إلى أرضه ومنزله، مؤكّدا ذلك بواو القسم: والله راجع، وها هو الحفيد الذي يحمل اسمه يعود مصرّا على تحرير ما تم سلبه بالقوّة وبالإشاعات المغرضة والخيانة من بعض المتآمرين من الدّول التي لعبت دورا كبيرا في سقوط صفد وتهجير أهلها.

معظم ما ورد في الرواية من تفاصيل ساهم في إثراء الرواية وتحقيق هدفها، إلا أنّه في بعض المواقع كان من الممكن الاختصار منعا للتكرار وتجنبا للتسبّب بأي ملل للقارىء، خاصّة أنّ أحداث الرّواية كانت شيّقة، وقد أجاد الكاتب في نقلات أحداث الرواية، وفي رسم شّخوصها وتطوّرها.

رواية قويّة، حبكها الكاتب بأسلوب شيّق وبلغة جميلة، أحيى فيها التراث الشعبي من خلال الأغاني والأهازيج والأمثلة الشعبية التي يتم تداولها في المناسبات الاجتماعية المختلفة.

كما تحدّث الكاتب عن العادات والتقاليد الفلسطينيّة الأصيلة، وأشار إلى الكرَم والشّجاعة والوطنيّة والأخلاق الحميدة التي فُطِر عليها الشّعب الفلسطيني، وأكّد الكاتب أيضا على أهميّة دور المساجد والكنائس في التّأثير على الرأي العام إذا ما أحسن استخدامها.

وعلى الرّغم من أن العديد من الكتّاب تناولوا أحداث نكبة فلسطين، إلا أن هناك دوما إضافة نوعيّة لكل ما يُكتَب، إذ كلّ يصف ويوثّق مأساة الشعب الفلسطيني بطريقته وأسلوبه، فهناك من يتحدّ عن النّكبة بشكل عام، ينسج منها رواية من الخيال الواقعي، وهناك من يصف جرحَه وجرح عائلته الذي لم يندمل طيلة العقود الماضية، يورثها للأبناء فالأحفاد... ليأخذ الحفيد دوره في تسجيل مأساة شتات عائلته، فتبدو الرواية أشبه بسيرة عائلته.

مع العلم أن اسم بطل رواية ( والله راجع) هو عبد السّلام، والكاتب يدعى محمد عبد السلام كريّم.

ربما يكون الكاتب استوحى بعض أحداث الرواية من والديه أو أحد كبار عائلته، فربط الرواية باسم والده. أو قد تكون الرواية هي فعلا جزء من قصة عائلته الحقيقيّة.

في الختام.. لا شكّ أن الرّواية جميلة وشيّقة، تحمل رسالة أمل وتفاؤل، وتعتبر إضافة نوعية للأدب المقاوم.

وقالت د. روز اليوسف شعبان:

صاغ الكاتب أحداث روايته، بكل ما تحمله من ألم وأسف وخذلان وخيانة وبطولة وحنين، بأسلوب شائق ماتع، وبلغة جميلة، اختلطت فيها بعض الكلمات المحكيّة، الزجل، الأغاني التراثيّة، والأمثال الشعبيّة.

وقد تميّز أسلوب السّرد في هذه الرواية، بما يسمّى"الرؤية من الخلف"، حيث يتميّز السارد فيها بكونه يعرف كلّ شيء عن شخصيّات روايته، بما في ذلك أعماقها النفسانيّة، مخترقا جميع الحواجز كيفما كانت طبيعتها، كأن ينتقل في الزمان والمكان من دون صعوبة، ويرفع أسقف المنازل؛ ليرى ما في داخلها وما في خارجها، أو يشقّ قلوب الشخصيّات ويغوص فيها؛ ليتعرّف على أخفى الدوافع وأعمق الخلجات. (بوطيّب، 1993، ص72).

يصوّر الكاتب في هذه الرواية، مجموعة من المقاتلين العائدين لتحرير صفد، يرأس هذه المجموعة المقاتل أبو العبد وهو ابن عبد السلام بن محمود أبو زينة(أبو نايف)، الذي يأخذهم إلى بيت جدّه القديم المهجور (أبو نايف)الذي هجره أثناء حرب 48، ورغم أن أبا العبد لم يكن في بيت جدّه حيث ولد في المهجر، إلّا أن أوصاف البيت التي رواها له والده، بقيت راسخة في ذهنه، وقد وعد والده بالعودة إليه.

في بيت جدّه يروي أبو العبد قصّة تهجير عائلة جدّه من صفد، ويصف حركة المقاومة بدءا من ثورة 1936 ضد الانجليز وحتى النكبة، مسلّطا الضوء على بسالة المقاتلين ودفاعهم منقطع النظير في حماية فلسطين بشكل عام وصفد بشكلّ خاص.

ففي ثورة 1936، يذكر الكاتب دور الأطفال في حماية الثوّار، وكان الانجليز يقتلون كل رجل يضع الحطّة والعقال، حيث كان هذا الزيّ سمة الثوّار، في حين كان يضع باقي الرجال الطرابيش، فما كان من

عبد السلام ابن الثماني سنوات، جمع طلّاب المدرسة حوله ، يحملون قدورا وعلبا معدنيّة وعصيّا ويصيحون:" الحطّة والعقال بخمس قروش والحمار لابس طربوش".(ص 73). فصدر قرار من قيادة الثورة أن يلبس جميع الرجال الحطّة والعقال ويخلعون الطربوش، وكانت نهاية الطرابيش في صفد على يد أطفالها.(ص 74).

كان للأطفال دور آخر في حماية الثوّار، وذلك عندما اصطفّ الأطفال على طول الشارع الذي يجتمع في آخره الثوّار، لإعلامهم اذا ما حدث هجوم عليهم من قبل الانجليز، وفعلا قام الأطفال بإيصال المعلومة للثوّار، فانتهى الاجتماع واختبأ الثوّار قبل وصول الجنود الانجليز اليهم. وقد استشهد في الثورة من 1936-1939، أكثر من خمسة آلاف شهيد، إضافة إلى إعدام الانجليز لمائة وثمان من الثوّار، وحجز أكثر من اثني عشر ألفا وستمائة مقاتل.

قاتل عبد السلام مع المقاتلين في حرب 48، في عين الزيتون(قضاء صفد)، وقد قاد قوّات جيش الانقاذ في الجليل القائد السوريّ أديب الشيشكلي، أما قائد الثوّار في صفد فكان الملازم السوريّ إحسان كم ألماظ الذي اهتمّ بتدريب الثوّار، وقد أبلى معهم بلاء حسنا، لكن يبدو أن ملامح الخيانة العربيّة بدأت تظهر جليّة، فتمّ إبعاد الملازم احسان بعد النجاحات الكبيرة التي حقّقها مع الثوّار. وفي هذا الإقصاء قال الملازم إحسان للثوّار:" أسفي عليكم يا أبناء صفد. لقد باعوكم للأغراب بأرخص الأسعار".( ص 140).

يصف الكاتب ما حدث للمقاتلين في صفد عام 48 ،والتحام الصفّ الفلسطينيّ مسلمين ومسيحيّين في الدفاع عن الوطن، وكان عبد السلام يقاتل مع المقاتلين:" اشتبك الطرفان هؤلاء(اليهود) ببنادقهم الرشاشة الحديثة والقذائف المدفعية والصاروخيّة ومدافع الألغام، وهؤلاء ببنادق متخلّفة، هؤلاء بصواريخ ومدافع من مصادر شتّى، وهؤلاء بالصبر واليقين". ص 142.

كانت ليلة عصيبة على صفد، تمركز المقاتلون في مركز بوليس كنعان، واستبسلوا في الدفاع عن صفد، وأوقعوا خسائر فادحة في صفوف عصابات اليهود، لكن صفد خسرت الكثير من الشهداء. يسأل أحد المقاتلين عبد السلام:" ما الذي يحدث يا عبد؟ العبد: والله لا أعرف فنحن مئات الملايين من العرب والمسلمين ولا يتحرّك منهم الا مئات المتطوّعين، والقرى حول صفد تسقط الواحدة تلو الأخرى تحت وطأة المجازر المتتالية، ففي عين الزيتون ذبحت العصابات اليهوديّة سبعين شخصا، وها هي حيفا سقطت منذ يومين وسقطت طبريا، والعصابات اليهوديّة آخذة في تهجير أهالي القرى والمدن وترويعهم".(ص 145-146). وقد لعب الإعلام البريطانيّ دورا كبيرا لصالح اليهود، حيث أعلنوا عن سقوط صفد وهجرة المواطنين الى سوريا ولبنان في حين لا يزال المقاتلون يدافعون عنها. ويضيف عبد السلام:" ما كان لمدينة صفد أن تنهار لولا أيد خفيّة تمكّنت من فعل ما لم تستطع العصابات اليهوديّة فعله".(ص 156).

إنّ حقيقة خيانة العرب للفلسطينيّين، وانسحاب جيش الانقاذ، وخداع الفلسطينيّين، وتشجيعهم على مغادرة البلاد والعودة اليها بعد انتهاء الحرب، كانت معروفة لدى كافّة شرائح الشعب الفلسطينيّ، فها هي أمّ نايف جدّة العبد تقول:" الحقيقة أنّ الانكليز هم من أثّر علينا كثيرا، فقد سلّحوا العصابات اليهوديّة وأمّنوا لهم كلّ سبل الانتصار. أما العرب فخذلانهم كان أكبر، فقد كنّا نعلّق آمالنا على جيش الانقاذ، الذي كان بحاجة للإنقاذ".( ص 163).

لقد كُتب عن النكبة الفلسطينية الكثير، وهناك العديد من الروايات التي خلّدت النكبة في أذهاننا. منها: الطنطورية رضوى عاشور، زمن الخيول البيضاء ابراهيم نصرالله، التغريبة الفلسطينيّة وليد سيف، غريب النهر جمال ناجي، عائد إلى حيفا غسّان كنفاني، الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس إميل حبيبي، البحث عن وليد مسعود جبرا ابراهيم جبرا، باب الشمس إلياس خوري، سوناتا لأشباح القدس واسيني الأعرج، على عهدة حنظلة إسماعيل فهد اسماعيل وأميرة لجميل السلحوت.

فماذا جدّد لنا الكاتب محمد كريّم في روايته " والله راجع"؟

يبدو التجديد جليّا في عنوان الرواية. فالعنوان هو من أهم عناصر النص الموازي وملحقاته الداخلية؛ نظرا لكونه مدخلا أساسيّا في قراءة الإبداع الأدبيّ والتخيّيليّ بصفة عامّة، والروائيّ بصفة خاصّة. ومن المعلوم كذلك أن العنوان هو عتبة النص وبدايته، وإشارته الأولى. وهو العلامة التي تطبع الكتاب أو النص وتسمّيه وتميّزه عن غيره. وهو كذلك من العناصر المجاورة والمحيطة بالنصّ الرئيس إلى جانب الحواشي والهوامش والمقدّمات والمقتبسات والأدلّة الأيقونيّة.( جميل حمداوي، 2006، ديوان العرب).

إن العنوان عبارة عن علامة لسانيّة وسيميولوجيّة غالبا ما تكون في بداية النصّ، لها وظيفة تعيّينيّة ومدلوليّة، ووظيفة تأشيريّة أثناء تلقي النص والتلذّذ به تقبّلا وتفاعلا، كما له وظيفة إيديولوجيّة، ووظيفة التسمية، ووظيفة التعيّين، والوظيفة الأيقونيّة/ البصريّة، والوظيفة الموضوعاتيّة، والوظيفة التأثيريّة، والوظيفة الإيحائيّة، ووظيفة الاتّساق والانسجام، والوظيفة التأويليّة، والوظيفة الدلاليّة أو المدلوليّة، والوظيفة اللسانيّة والسيميائيّة(جميل حمداوي، 2006، ديوان العرب).

إذا ما تمعّنا في عنوان الرواية" والله راجع"، فإننا نجده يبدأ بواو القسم، حيث يقسم الكاتب باسم الجلالة، بأنه سيرجع، مستخدما صيغة اسم الفاعل لتأكيد حالة الرجوع، فاستخدام القسم " والله" قبل صيغة اسم الفاعل يعزّز من التأكيد والثبات على الفعل، فيعطي انطباعا بأن الرجوع مؤكّد ولا مجال للشكّ فيه. كما أنّ صيغة اسم الفاعل تعبّر عن النيّة أو القرار الصريح للفاعل، وهذا يعني أنّ القسم مع صيغة اسم الفاعل يعطي معنى التأكيد، الاستمراريّة، النيّة الثابتة، العزيمة والإصرار على الرجوع.

الرجوع إذن هو محور هذه الرواية، فقد صوّر لنا الكاتب وضع سكّان صفد قبل النكبة وخلالها والذي لا يختلف كثيرا عن وضع باقي سكّان فلسطين، كما صوّر لنا مقاومة الثوّار والمقاتلين واستبسالهم بالدفاع عن صفد، من خلال رواية الحفيد أبو العبد وهو أحد المقاتلين الذي نجح في الدخول الى صفد مع مجموعة من المقاتلين بهدف تحريرها، كما دخل الى باقي البلدان مجموعات أخرى من المقاتلين. إنّ نجاح أبو العبد ومجموعته في الدخول الى صفد، وتحديدا إلى بيت جدّه، له دلالات كبيرة، فحلم والده عبد السلام بالعودة الى صفد لم يتحقق، لكنه تحقّق من خلال ابنه الذي وعد والده بالعودة. فالوالد عبد السلام الذي أودع بندقيته عند صديق العائلة في بلدة الجش، واضطر مرغما لمغادرة الوطن مع أسرته، أوصى صديق العائلة بالحفاظ على بندقيته قائلا له:" فأنا راجع.. راجع أقسم بالله العظيم راجع". يتردّد صوت العبد "راجع" في حين يرتدّ الصدى بصوت حفيده أبي العبد" والله العظيم راجع".(ص 165). فالقسم ملازم للعائلة وكأنه شعلة تنتقل من الأجداد إلى الأبناء.

أبرز الكاتب أيضا في روايته دور الأطفال في الثورة ومساعدة الثوّار والمقاتلين، وهو أمر لافت ومثير، ولعلّ تربية الأهل لأولادهم كان لها الأثر الكبير في غرس حبّ الوطن في نفوسهم، فقد عمل الأطفال في الأرض مع أهلهم، وساعدوهم في الزراعة والسقاية والقطاف، هذا الأمر وثّق الصلة بين الأطفال وأرضهم، فلا غرابة إذن، أن يبتكروا طرقا في مساعدة المقاتلين، كما فعلوا في قضية الطرابيش وفي إعلام المقاتلين الذين تواجدوا في الاجتماع، عند قدوم جنود الانجليز لاعتقالهم.

يمكن القول إنّ رواية والله راجع هي رواية شائقة مثيرة توثّق أحداث النكبة بتفاصيلها، خاصّة تلك الأحداث المتعلّقة في الدفاع عن صفد، وهي إضافة نوعيّة الى مكتباتنا وتحديدا إلى أدب النكبة. مبارك للكاتب د. محمد كريّم هذا العمل الجميل وإلى مزيد من الإبداع.

وقال المحامي حسن عبّادي:

لفتت انتباهي عتباتها النصيّة؛ فجاء العنوان موفّقاً، وحبّذا يكون إرث أهلنا في الشتات لأحفادهم وللأجيال القادمة كما ارتدّ الصدى بصوت حفيده أبي العبد في نهاية الرواية: "والله العظيم راجع".

بالنسبة للغلاف؛ الذي يُعتبر عتَبةً نصّية وعملًا موازيًا لمتن المؤلّف وله وظائفه ودلالاته، توخّيت أن أجد فيه بعضاً من صفد وبلداتنا المهجّرة، وتمعّنت به مليّاً ولم ألمس تلك العلاقة، فجاء مجرّد شعار بارد باهت.

وراق لي ما جاء في الإهداء: "إلى أولئك المنتظرين الذين حزموا حقائب الأحلام بانتظار لحظة الحقيقة...".

لصفد وقراها حضور عبر صفحات الرواية؛ بأهلها وزرعها وتضاريسها، بعاداتهم وتقاليدهم، بمأكولاتها (المناسف والعدس والبرغل والفريكة والرز باللبن والعكوب مع اللبن)، وحلوياتها (البقلاوة، والكنافة الصفدية، والقطايف، والرقائق بالقشطة و/ أو الجوز و/ أو الفستق الحلبي، والمغلي بالمكسرات المختلفة)، وفاكهتها (الرمان، اليوسفي، الخرما، التين، التفاح، العنب، الإجاص، المشمش، الكرز، الخوخ...والميس)، وأفراحها وأتراحها.

وكذلك الأمر تسليط الضوء على العادات؛ مثل عادة سكب الرصاص وغيرها، طقوس العرس (حلاقة وحمام العريس، الدبكة، الاحتفالات)، وعلى سكان المنطقة، بكل أطيافهم، وتعدّديتهم الدينية، بما فيه "أولاد الميتة" (اليهود الذين كانوا في فلسطين ما قبل ثلاثينيات القرن الماضي وما قبل احتلال فلسطين التاريخية) (رغم تكرارها عدّة مرات، سهواً، دون لزوم لذلك).

وسمّاها الكاتب/ الناشر برواية؛ ولم ألمس فيها روح الرواية ونفَسِها، لم ألمس الحبكة الروائية أبداً، بل وجدت الكتاب تقريريّا، نصّاً سرديّا مفتوحا، ركيزته تاريخ صفد أبان النكبة وتهجير أهلها، وما حلّ بفلسطين وشعبها وفقدان الوطن إثر تواطؤ وانتهازيّة الحكّام العرب آنذاك، ووعود قادات الدول العربيّة الشعاراتيّة الرنّانة، ومؤامرة حيكت بحرفيّة لاقتلاع البلاد من أهلها وترحيلهم لتصبح لقمة سائغة للاستعمار الصهيوني الذي حلّ محلّ البريطاني، في كلّ فلسطين.

لمست الاستطراد الإنشائي والإطالة، ممّا أثقل على النص وأجهض السرد الروائي وأعاق مساره.

وُفّقَ د. كريّم باستعماله للغة المحكيّة المحلّيّة كلغة حواريّة لإيصال رسالته وكذلك الأمر الاستعانة الأمثال الشعبيّة: "إنّ شكّة دبوس لا تقتل ضبعاً"، "الكحل أحسن من العمى"، "مثل العكوبة بعرق الحجر"، "كلمة ولد بتهزّ البلد"، "ما هو أكل الرجال على قد افعالها" (وليس فعالا!).

وتناول الخذلان العربي وتضليل السكان بأن التحرير قريباً؛ فجاء على لسان أم نايف: "يا أمي هما يومان ونعود. وسيكون العرب قد حرّروا البلاد. هم يعدون بذلك" (ص.151).

وكما جاء في الحوار العفوي بين سيّدة عجوز وزوجها؛ "هل أقفلت الأبواب، يا رجل؟

الرجل، بشقّ النفس: نعم أقفلتها. ولكن ما فائدة القفل إذا ما خسرنا البيوت؟

السيدة العجوز: أولا تقول الجيوش العربية أنهم سيحررون كل فلسطين، في أيّام؟

يهز الرجل رأسه محاولا تصديق ذلك" (ص. 158)، وقال أبو محمد الجشّاوي:" تقيمون لدينا عدة أيام، حتى يدخل جيش الإنقاذ ويحرّر صفد وفلسطين كلّها".

وحثّ الأهالي على النزوح وعدم تقديم المعونة لهم فيقولها العجوز بصريح العبارة: مجرد الخروج من صفد موت، فأنا ميّت، إن مضيت، وميّت إذا ما بقيت. دعوني أموت هنا" (ص. 158)

وكذلك الترهيب والتخويف، حيث كانت قضيّة الشرف الموهومة محورها؛" دعونا نترك البلد قبل أن يصلوا إلينا... أعراضنا في خطر" (ص.151)،" ما الذي يحلّ بمن لم يرحل؟ يقترب هزاع منه هامساً: يغتصبون نساءه، لا قدر الله" (ص.157).

ومقاومتهم. هذا الحال شمل كافّة القرى والمدن الفلسطينيّة.

استنبط الرّوائي كريّم، عنوان الرّواية، من المقولة الّتي قالها عبدالسّلام بطريقة القسم بالله "والله راجعين"، في نهاية الرّواية؛ بعد أن اضطّر عبدالسّلام حمل سلاحه وخروجه من صفد، بعد مقاومة شرسة ضد المُحتل، والّتي قام بها مع زملائه، وبعض المُتطوّعين العرب. أجبره أبوه (أبونايف) على الرّحيل مع العائلة؛ خوفًا عليه من المُحتلّين.

امتازت لغة الرّواية بالبساطة، والسّلاسة، لغة لا تعقيد فيها. مُتاحة للقراءة لكافّة الأعمار.

استطرد الكاتب بعرض معلومات تاريخيّة مكثّفة، أثقلت على السّرد الرّوائي، واتّجه منحى الأسلوب التّقريري؛ الّذي يؤثّر على التشويق لقراءة متواصلة.

استخدم الكاتب أسلوب الاسترجاع، بسرد الأحداث، على لسان الرّاوي (أبو العبد) منذ عام 1931؛ وكذلك كان صوت أبونايف، بالإضافة لصوت الروائي نفسه أحيانًا.

استخدم أسلوب والحوارات الخارجيّة بين شخوص الرّواية؛ بينما قلّت الحوارات الدّاخليّة في الرّواية.

أعلن الأهالي تضامنهم مع الثّوار الفلسطينيين، بنزع الطّربوش، ولبس الكوفيّة والعقال عام 1939، منعًا لاغتيال الثّوّار. كما ورد على لسان الأطفال في تظاهرة:

" الحطّة والعقال بخمس قروش، والحمار لابس طربوش". بصوت عبد الطفل البطل. هذه المعلومة أضافت لنا الجديد، حول التّضامن الشّعبي، ومشاكسة الأطفال في المظاهرات ضد المّحتل.

استخدم الكاتب بعض الأمثال الشعبيّة الفلسطينيّة؛ مثل: "بكرة بيلبس متعوّد وبيلحق ربعُه"، "ما هو أكل الرّجل على قد افعاله"، "من شابه أباه ما ظلم"، "الكُحل أحسن من العمى". وغيرها من الأمثال. هذه الأمثال الشّعبيّة، والمأكولات الشّعبيّة الفلسطينيّة، تعكس التّراث والحضارة الفلسطينيّة؛ وتماشت مع الأحداث بما يلزم، ومنحت السّرد المصداقيّة.

اقتبس الكاتب بعض الإقتباسات، ومنها من الإنجيل " الّذي يصبر إلى المنتهى فهذا الخلاص" صفحة 68.

خلاصة القول: رواية "واللهِ راجعين"، رواية واقعيّة قيّمة؛ نظرًا لمحتواها حول قضيّة فلسطين، وقضيّة الصّراع والمعاناة، وهي صادرة عن سرد كاتب هُجّر من صفد بلده، ممّا أضافت المصداقيّة في السّرد. برأيي الشّخصي، تضاف هذه الرّواية لأرشيف الذّاكرة الفلسطينيّة؛ لتنتقل للأجيال القادمة، دحضًا لمقولة الأعداء "الكبار يموتون، والصّغار ينسون". سيظل الفلسطيني متمسّكًا بثوابته، وبأرضه وبحقّه في الوجود على هذه الأرض.

فلسطين بحاجة لتدوين الذّاكرة الفلسطينيّة، لكل مدينة ولكل قرية مهجّرة أو مُدمّرة؛ كي لا تندثر هذه الذّكريات، بعد رحيل الفلسطينيين بعد عمرٍ طويل، هم الّذين عايشوا الأحداث بتفاصيلها الدّقيقة.

والله راجعين هو الرّمز؛ لإقرار حق العودة، والحياة بحريّة على أرض الوطن.

وقالت أسمهان خلايلة:

الحكومات العربية. قصة فلسطين تتكرر على مدى عقود سيناريو واحد: الإبادة، مراوغة لا يجب أن يلدغ منها كل مؤمن بالقضية، ولا أيّ مساند لها .. لكن التاريخ الدموي والمؤامرة تتسع والثورة تمتد، ولا تتوقف نساء فلسطين عن الإنجاب ..قدر المرأة الفلسطينية أن تعيش حالة القلق والانتظار " هل قدر كل ام فلسطينية أن يبقى قىبها مشتعلا على اولادها ؟ ص 124.

عصبة الأمم المتحدة هي عصابة الأمم كما نعتها أبو خليل أحد أهالي بلدة صفد. وهي ما زالت الحامي لكل اعتداء على فلسطين وأهلها .

حين التقى عبد السلام بوالده ووالدته في السهل وقد نزحوا عن بيتهم بعد إشاعة انكسار المقاومة، في مركز كنعان بالمدينة كان المشهد الأخير الذي تكرر ويتكرر..المطر يبلل الناس ، الأمّهات ينادين الأبناء، البكاء، غوص بعضهم في الطين الرطب، بكاء الرجل الهرم وطلبه أن يتركوه ويذهبوا، فهو غير قادر على المشي، خائف كغيره أن يحدث لهم ما حدث لأهل دير ياسين .

قاتل عبد السلام ورفاقه قتال الأبطال بكل جسارة، وكانوا يسيطرون على الموقع وقد تمكنوا من منع قوات الاحتلال دخول البلد، لكن الدعاية الصهيونية كسرت النفوس .

بقيت أردد ما أشبه اليوم بالأمس وانا أعيش لحظات الرواية بكل تفاصيلها وصدقها وروحها الوطنية .

والله راجع ..

ردد عبد السلام لأهله الذين تركهم في عهدة قرية الجش القريبة من صفد .. وصمم على الذهاب الى بيروت لجمع شتات نفسه، التي لم تتنازل عن اهمية استمرار المقاومة ..والله راجع ..عنوان بسيط وقسم ثائر خرج من أعماق القلب والنفس الجريحة الحزينة ..والله راجع أقسمها كل فلسطيني أخرج عنوة.

ومن لبنان قال عفيف قاووق:

رواية "والله راجع" للكاتب الفلسطيني د. محمد عبد السلام كريّم، أشبه ما تكون بوثيقة تاريخية قدّمها لنا الكاتب بقالب روائي اعتمد فيها تقنية الراوي العليم، وتؤرخ لمرحلة زمنية عاشتها فلسطين عمومًا ومدينة صفد بالتحديد، وذلك مع بداية انطلاق الثورة الفلسطينية ضد الإحتلال البريطاني ومعه العصابات اليهودية.

يلاحظ أن الكاتب إستفاض في الإشارة إلى اليوميات المعاشة في مدينة صفد والحديث عن الأسر الصفدية ويومياتها حيث أفرد لها مساحة لا بأس بها من صفحات الرواية، متخذا من أسرة أبو نايف النموذج الحيّ عن تلك الأسر والعائلات. مُبرزًا التعاضد والتكاتف الأسري بين أفراد العائلة الواحدة، فكانوا في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، كما يقول رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد ظهر هذا التكاتف خلال المحنة التي أصابت العائلة نتيجة الكسر في الجمجمة الذي أصاب ابنها (العبد) عبد السلام.

كما أجاد الكاتب في توصيف الأماكن والعادات الأسرية و التغنّي بمدينة صفد تلك المدينة الموغلة في عمق التاريخ من لدن كنعان أو ربما قبله، والتي تشبه حمامة بيضاء رمت بجناحيها على جبلين وأرخت برأسها على عدة تلال، في حين استراح جسدها وذيلها على أودية بين تلك الجبال في هذه البيئة الجبلية المرتفعة، وهي حاضرة الجليل وعاصمته. و جرمقها أعلى جبل في المنطقة، وفيها الكثير من المواقع المهمة المختلفة، فمن الشعرة الشريفة إلى القلعة فالجامع الأحمر، وغيرها الكثير.

وينتقل بنا الراوي العليم إلى مرحلة ثانية وتحديدا مع أواخر العام 1935 وبدايات عام 1936 حيث بدأت المضايقات البريطانية واليهودية للشعب الفلسطيني تطفو على السطح، فكانت بداية الثورة الفلسطينية للتصدّي للاحتلال البريطاني وخاصةً في دعمه غير المحدود للهجرة اليهودية، من كل أرجاء العالم باتجاه فلسطين.

وللتأكيد على اللحمة الوطنية بين شرائح المجتمع الفلسطيني أظهرت الرواية الدور المهم والفعّال لكل من المساجد والكنائس، وتعانق الهلال مع الصليب بالفعل لا بالقول، من خلال كل من الشيخ علي خطيب المسجد والراهب عطالله في كنيسة السيدة مريم العذراء. حيث تولى كل منهما وعلى طريقته في شحذ الهمم وتحريض المواطنين على الجهاد، والتصدّي للاحتلال البريطاني والمحافظة على الثوابت وإبطال المخططات الانجلو- يهودية، من هجرة وتسليح، إضافة إلى ضرورة التنبه من مغبة الإقدام على بيع الأراضي إلى اليهودي أو الإنكليزي أو غير ذلك. لأنهم يريدون صفد، ولكن خالية من أهلها.

وحسنًا فعل الكاتب عندما قدّمَ لمحة موجزة عن بعض الرجالات والقيادات الذين تصدّوا لمقاومة الاحتلال والعصابات اليهودية، كالشهيد عز الدين القسّام ذلك الشيخ السوري من مدينةجبلة، قرب اللاذقية، والذي قاتل الفرنسيين في سورية فطاردوه؛ ليستقرّ في حيفا، حيث شكّل جمعيةً لمقاومة الاحتلال البريطاني ومشاريع هجرة اليهود من كل العالم باتجاه فلسطين. وامتد أثره ليومنا هذا،وقد وقد خلفه بعد استشهاده في قيادة الثورة الشيخ فرحان السعدي. كما أن الشيخ أمين الحسيني بدأ بالتحضير لأعمال ثورية ضد الإنكليز من خلال اللجنة العربية العليا. إضافة إلى دخول فوزي القاوقجي منطقة المثلث مع نحو 250 مقاتلا ً، من العراق وسورية وشرق الأردن، بغرض الانضمام إلى قوات الجهاد المقدس.

أما فيما يخص الشخصية الرئيسة في هذه الرواية وهي العبد أو عبد السلام فقد كانت بذرة ثقافة المقاومة تنمو لديه وواجب الدفاع عن الوطن يعتمر في قلبه، بعد أن آلمه ما سمع من عمليات الإعدام التي تبنّاها الاحتلال البريطاني، ونفذها بحق المقاومين ومنهم الشهداء محمد جمجوم وعطا الزير وابن صفد فؤاد حجازي، لدرجة أن طبيعة ألعابه مع إخوته تغيرت، من (عسكر وحرامية إلى يهود وفدائية)، واللافت أنّ أيّاً من الإخوة لم يكن ليقبل أن يلعب دور اليهود. وعندما جاء البريطاني برفقة المختار لتفتيش منزل والديه اقترب العبد من المختار وقال له، بلغة طفوليّة: " أخبرهم بأننا حتى لو لم يكن لدينا سلاح فسننتصر ويخرجون من صفد".

وبلغة شعريّة تبرز الرواية تضامن الأرض مع الثوار ففي الحديث عن معركة صفد يصف الراوي كيف أن أرض صفد وجبالها ألبست المقاتلين خضرتها، واشرأبت أشجارها وتداخلت لتمكّنهم من التخفي والرصد. وبالمقابل تأبى هذه الأرض أن تبتلع قطرة دم إنكليزية واحدة فأغلقت مسامها.

يُسجل للكاتب أنه لم يغفل الإشارة إلى ما يمكن اعتباره بتخاذل النظام الرسمي العربي، فبينما كان الإصرار البريطاني على تشكيل كيان يهودي، مستغلاً الغياب العربي والاسلامي فقد ترك الفلسطينيون وحيدين يقاومون. وقد صدق أبو مصطفى–أحد سكان صفد- عندما قال "مشكلتنا الأساسية هي مع الإنكليز ودعمهم للهجرة اليهودية. وكذا عدم متابعة قضيتنا من العرب والمسلمين". لا بل أكثر من ذلك فقد قام زعماء السعودية والعراق وشرق الأردن واليمن كوسطاء ليطالبوا الفلسطينيين بوقف الإضراب، الذي استمر نحو ستة أشهر، ويدعوهم، في رسالتهم إلى: " الإخلاد إلى السكينة حقنا للدماء، معتمدين على حسن نوايا صديقتهم الحكومة البريطانية.

ويبدو أن ديدن النظام الرسمي العربي منذ البدء وليومنا هذا لا يتقن سوى عقد المؤتمرات، فقد عقد العرب في أواخر 1944 مؤتمرا في الاسكندرية، ووقّعوا ميثاق جامعة الدول العربية، إلاّ أن الفلسطينيين رأوا أنّ المؤتمر والميثاق لم يعطيا الاهتمام الواجب للقضية الفلسطينية، وبقي الدعم العربي مجرّد وعود لم تتحققّ، .فكان قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين دولة يهودية ودولة عربية، عبر الأمم المتحدة في 29/11/1947 .ثم دخل عام 1948، بآلامه المختلفة والفلسطينيون كانوا بانتظار تدخّل رسمي عربي ما، لم يلحْ بعد في الأفق.

والموضوعية تقتضي منّا التفريق بين الشعوب العربية وأنظمتها، ويشير الراوي لإنضمام الضابط إحسان كم الماظ سوري الجنسية، والذي جاء بمبادرة فردية منه للمشاركة بالحرب ضد العصابات اليهودية. وللأسف كان هذا الضابط المؤمن بعدالة القضية ضحية لتجاذب الأراء حول مسألة إدارة الصراع، حيث بدأ الخلاف مع النقيب ساري الضابط الأردني الأعلى رتبة منه، بعد قيام مقاتلي الملازم إحسان باستهداف الحافلة اليهودية، ليطلب النقيب ساري من الملازم إحسان، إعلامه مسبقا بأي عملية ينوي القيام بها، وعندما يحاول الملازم إحسان أن يشرح له أهمية السريّة في عمليات المقاومة يتمسك النقيب ساري بالتراتبية العسكرية متوعدًا بإطلاق النار على كل من يخالف تعليماته، حتى لو كان من "قبضياتك" يا ملازم إحسان ! وهذا ما جعل الشك يساور الملازم إحسان ليقول للنقيب:" من لحظة قدومك وأنت تحاول معرفة معلومات، ولا تريد توفير السلاح لنا لصالح من تعمل ؟. وعندما لجأ الملازم إحسان إلى المقدم أديب الشيشكلي، وفاتحه بما يتعرض له من الضابطين، فنيش وجميعان، لم يكن لدى الشيشكلي أيّة حلول أو محاولات تسوية، بل طلب منه أن يترك صفد لفنيش وجميعان؛ لتتدحرج الدموع على خدّي إحسان وهو يعانق مقاتليه، ويمضي وهو يردد: أسفي عليكم با أبناء صفد.لقد باعوكم للأغراب وبأرخص الأسعار.

وفي موضع آخر تشير الرواية إلى حجم الخيبة التي عاد بها زكي قدورة، رئيس بلدية صفد، ومعه وفد من ثلاثة أشخاص من زيارته للرئيس شكري القوتلي في دمشق، الذي أبدى أسفه لعدم قدرته على توفير السلاح خاتمًا حديثه بالقول:" للأسف العين بصيرة والإيد قصيرة يا ريتني فيني أساوي شي." ولم تأتِ زيارة هذا الوفد للقصر الملكي الأردني بأي نتيجة ملموسة بل بوعود لا أكثر.

ويستفيض الراوي في تبيان التخبط العربي في مواجهة العصابات اليهودية كقيام الملازم أول ايميل جميعان باستبدال الكتيبة الأردنية بكتيبة أخرى يجهل عناصرها جغرافية المعارك ومصادر الخطر، كما أن المدفعية اليتيمة التي جاء بها جيش الانقاذ، وكذا كتيبة الهاون قد انسحبت، في أصعب مراحل المعركة، وأمام هذه الحال يستذكر عبد السلام ما قاله الملازم إحسان، لقد بيعت صفد، لقد سلمّت صفد. ويكمل قائلاً "هل من المعقول أن ينسحب جيش الانقاذ دون إعلامنا؟ أوليس ذلك كمن يقول للعصابات اليهودية تعالوا واستولوا على المدينة؟ لم يكن لمدينة صفد أن تنهار لولا أيد خفية تمكّنت من فعل ما لم تستطع العصابات اليهو دية فعله.

يحدثنا التاريخ بأن الطفل الفلسطيني يولد وهو مقاوم، فلقد كان دور طلّاب وأطفال المدارس بسيطا، في هذه المرحلة إلاّ أنّه حيوي في حماية الثوار، فعندما علم الجيش الانكليزي بأمر اجتماع الثوار في المسجد استنفر عناصره وتوجّهوا صوب المسجد للإجهاز على الثوار. لم يكن على كل طفل إلا ترديد كلمة واحدة فقط هي إجو، وتعني وصلوا . تداول الأولاد الكلمة من قرب مركز البوليس وحتى المسجد،. فما أن وصل جنود الاحتلال المسجد، حتى كان الشيخ علي يغلق باب المسجد، بعد أن خرج جميع الثوار،من المسجد سالمين.

مما لا شك فيه أن ما يطلق عليهم بيهود الداخل أشد خطرا من يهود الخارج، فقد شهدت البلاد محاولات إحباط وتهويل تولاها مجهولون على شاكلة رجل يدعى هزّاع، الذي كان لسبب أو آخر يتجوّل حيث لا يسمح للآخرين.،كان يرتدي لباسا بدويا يختلف عن لباس بدو محيط صفد، وكانت مهمته بث الذعر وتثبيط عزيمة المقاومين، وهو ينادي: يا أهالي صفد، أولادكم في جبل كنعان والقلعة ومحيط المدينة استشهدوا...معظم مواقعهم سقطت وسيطرت عليها العصابات اليهودية... أخرجوا من المدينة قبل أن يصلوا إليكم ...حافظوا على أعراضكم. وفي جولة أخرى من جولات التوهين يقول هزاع: أعتقد أنّ العرب لن يدخلوا إلى صفد، ومن ثمّ فالعصابات اليهودية لن تترك أي قرية في الجليل.

كما كان للإعلام الكاذب دوره المشبوه في المعركة حيث أن إذاعة لندن البريطانية تعلن كاذبة:" أنّ المعارك المستمرة في شمال فلسطين، أدت إلى سقوط مدينة صفد، وفرّ جميع المدنيين من المدينة، ومحيطها، باتجاه الحدود السورية والحدود اللبنانية.

وقات نزهة أبو غوش:

تناولت الرواية قصّة عائلة فلسطينيّة في مدينة صفد؛ والّتي عكست حياة معظم الأسر الفلسطينيّة في زمن تاريخي مهمّ، وهو ثورة 1936م.

تناولت الرّواية قضايا اجتماعيّة، وسياسيّة بطريقة مؤثّرة وعميقة، قسّمها إِلى عدّة فصول، تحت عدّة عناوين مختلفة.

الشخصيّات في الرواية:

شخصيّة الأب في الرّواية شخصيّة قويّة تعاني من آثار الاحتلال الإنجليزي الّذي كان يمهّد لدخول المهاجرين اليهود إِلى أرض الوطن؛ وهو يمثّل رمزا للصمود والتّحدّي، وتظهر معاناته وتضحياته من خلال سرد الأحداث والمواقف.

شخصيّة الأمّ:

تتميّز شخصيّة الأمّ في الرّواية بعمق الانسانيّة والقوّة العاطفيّة، وهي تعاني من ظلم الاحتلال؛ كما أنّها تشكّل مصدرا للدّعم والمحبّة لأسرتها. ظهرت فوّتها من خلال تفاعلها مع الأحداث. كان لها تأثير عميق على سير الرواية، ونموّ باقي الشخصيّات في الرواية.

شخصيّة الطفل:

يمثّل الطّفل عادة في الرّواية رمزا للأمل والبراءة والتفاؤل؛ لكنّه في " والله راجع" يعبّر أيضا عن الصّعوبات والتّحدّيات الّتي يتعرّض لها الأطفال في المجتمع الفلسطيني. ونلاحظ أنّ الكاتب قد أعطى مساحة كبيرة -حوالي ثلث الرواية- للحديث عن الطّفل: عبد السّلام، الابن الأصغر للعائلة؛ ومن خلال معاناته بيّن الكاتب انفعالات وعواطف باقي الشخصيّات في العائلة والمجتمع الرّوائي.

اللغة في الرّواية:

تتّسم لغة الرّواية بالعمق والواقعيّة، حيث تعكس بدقّة الحياة اليوميّة في فلسطين في تلك الفترة الزمنيّة( 1936).

استخدمت في الرواية لغة سهلة وواضحة تتناسب مع السّياق الاجتماعي والثّقافيّ لكافّة الشّخصيّات؛ كما تتميّز بقوّة التعبير، والصور البلاغيّة، ودقّة الوصف، ممّا ساهم في جذب انتباه القارئ وإِيصال الرّسالة الرّوائيّة بفاعليّة.

الصراع في الرواية:

تتناول أحداث الرّواية الصّراعات الاجتماعيّة والسياسيّة في فلسطين قبل عام 1948م، وركّزت الرّواية على عدّة نقاط صراعيّة: الصّراع بين الفرد والمجتمع، والصّراع داخل الأسرة نفسها، والصراعات الثّقافيّة والسّياسيّة في البلاد؛ والّتي تعكس تعقيدات الحياة اليوميّة والتحوّلات الكبرى الّتي تمرّ بها البلاد، من هجرة داخلة، وتهجير وتشريد للمواطنين الأصليين.

الأسلوب السّردي في الرواية:

يتميز الأسلوب السردي في الرواية بالإِتقان والتّعقيد في آن واحد، يعبّر فيه الكاتب عن تجارب الشّخصيّات، ونجد أن هناك أسلوب التنوّع والتعدّد في الأصوات السّرديّة. كما أنّ الكاتب محمد كريم قد تميّز في سرده بالعمق النفسي للشخصيّات وتطوّرها على طول الرواية؛ كما أنّ أسلوبه يعكس الواقعيّة والمصداقيّة ممّا يضفي طّابع التشويق والانجذاب للقراءة.

في أسلوبه السّردي نلاحظ تكرار كلمة "كان" أرى بأنّ استخدام "كان" أسلوبا محبّبا وضروريّا لتحديد التّسلسل الزّمني للأحداث؛ بينما كان هناك بعض التكرارات في الرواية بدون حاجة مبرّرة.

الثوّار في الرواية:

في روايته وصف الكاتب عبد السلام الثّوّار بشكل عامّ كأشخاص يناضلون؛ من أجل الحريّة والكرامة في وجه الظلم والاستعمار.

لقد تنوّعت شخصيّات الثوّار في الرواية بين الفلّاحين والطلاب والنّشطاء السّياسيين، ممّا يعكس التنوّع الاجتماعي والثقافي للحركة الثّوريّة في تلك الفترة الزّمنيّة، كما تبرز الرواية صفات الإصرار والتضحية والإِيمان بالقضيّة؛ بالإضافة إِلى الشجاعة والصمود في مواجهة الظروف الصعبة من قمع وأساليب وحشيّة.

الرسالة الّتي أراد الكاتب أن يوصلها للقارئ

استطاع الكاتب كريم أن يوصل رسالته للقارئ بشكل واضح، غير موارب.

قال: إِنّ الفلسطينيين لم يهاجروا، بل هجّروا قسرا من بيوتهم.

قال إِنّنا، نحن الفلسطينيين ندور في دائرة مفتوحة يصعب إِغلاقها، والزّمن يعيد نفسه معنا بنفس الوتيرة والمعايير.

قال إِنّ هناك قوّة في هذا العالم تمتلك هذه القوّة؛ من أجل الهيمنة والتحكّم في رقاب العباد لتحقيق مصالحها.

قال إِنّ الدّعم العربي ضئيل وما وما زال.

فال إِنّ عمل الفدائي الفلسطيني لم ينقطع أبدا.

وأخيرا قال من خلال عنوان الرواية -والله راجعين- إِنّ الفلسطيني مصمّم على العودة، حتّى أنّه يقسم اليمين.

حافظ الكاتب على وحدة المكان والزّمان في روايته؛ والّتي تعطي القارئ إِطارا جيوغرافيّا وزمنيّا وتوجيه فهم القارئ للفهم العام للرواية.