غزة/ البوابة 24- محمد لؤي الغول:

في غزة، حيث تحوّلت الشوارع إلى ركام، والبيوت إلى أنقاض، يصرّ الفنانون التشكيليون على أن يحملوا ريشاتهم كما يحمل غيرهم قوت يومهم. لم يعد الفن بالنسبة لهم مجرد مسألة إبداعية أو جمالية، بل صار أشبه بفعل مقاومة في وجه الإبادة، وبوصلة داخلية تحفظ التوازن النفسي وسط الفقد والنزوح. من المرسم الضيّق إلى قاعات الملاجئ والمراكز التعليمية المؤقتة، يولد فن يخلّد التجربة الفلسطينية بألمها وحلمها معًا.

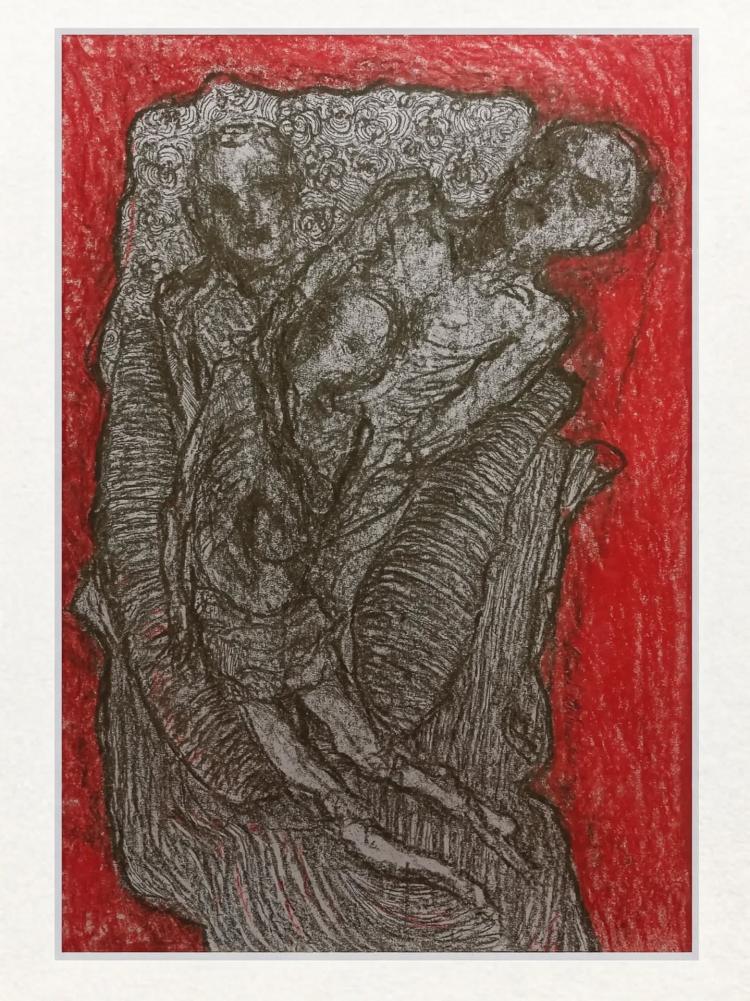

أحمد مهنا: الرسم فعل مقاومة

في مرسم صغير محاط بالدمار، يجلس الفنان أحمد مهنا ليواصل الرسم وكأنه يصرّ على حماية مساحته الأخيرة. يقول:

«ما زلت أمارس الرسم في مرسمي الخاص، رغم كل ما يحيط بنا من دمار وضيق. هذا الركن الصغير، الذي أسميه مرسمًا، صار بالنسبة لي مساحة للمقاومة، للتنفس، وللاستمرار».

لكن مرسمه ليس وحده. فمهنا يتنقّل أيضًا إلى الملاجئ والمخيمات حيث يعيش النازحون، حاملاً أدوات بسيطة، يقيم ورشًا للأطفال الذين وجد في عيونهم خوفًا لا يمكن للكلمات أن تعبر عنه. يصف هذه التجربة: «أتجوّل بين هذه الأماكن الموقتة التي لجأ إليها الناس، أحاول أن أزرع فيها بذرة أمل، من خلال ورشة، أو رسمة، أو لحظة إنصات لطفل يعبر بخطوطه وألوانه عمّا لا يستطيع قوله بالكلمات».

لكن أين يجد الأدوات اللازمة للفن وسط الحرب؟ يجيب مبتسمًا: «أدواتي الفنية شحيحة جدًا، وكأنني أرسم بما تبقى من الحياة. لا أمتلك رفاهية اختيار الألوان أو أنواع الورق. أستخدم كل ما يقع تحت يدي: بقايا الأقلام، علب الطلاء القديمة، وأهمها كراتين المساعدات الإغاثية. هذه الكراتين التي جاءت محمّلة بمواد البقاء، أصبحت هي نفسها وسيلة للبقاء الفني أيضًا».

ويرى مهنا أن لهذه المواد رمزية مضاعفة: «عندما تُعاد صياغتها في لوحة، فإنها تُعيد سرد قصة الناس، جوعهم وخوفهم وصمودهم. أحيانًا أشعر أن هذه المواد تتكلم وحدها، كل خط وكل تمزق فيها يحمل جزءًا من الحكاية».

أما التحدي الأكبر فهو ليس الأدوات وحدها، بل القدرة على ممارسة الفن وسط الموت اليومي: «كيف يمكن للفنان أن يرسم بينما أصوات الطائرات لا تفارقه؟ كيف له أن يلجأ إلى الجمال بينما الواقع مشبع بالموت؟ هذا التناقض اليومي مؤلم. أحيانًا، أضع ريشتي وأفكر: ما معنى أن أرسم بينما يُدفن الناس تحت الركام؟ ولكن في اللحظة التالية، أعود وأشعر أن الرسم نفسه صار فعل مقاومة، طريقة لمواجهة الموت، لإثبات أننا ما زلنا نعيش ونحلم ونصرخ، ولو على الورق».

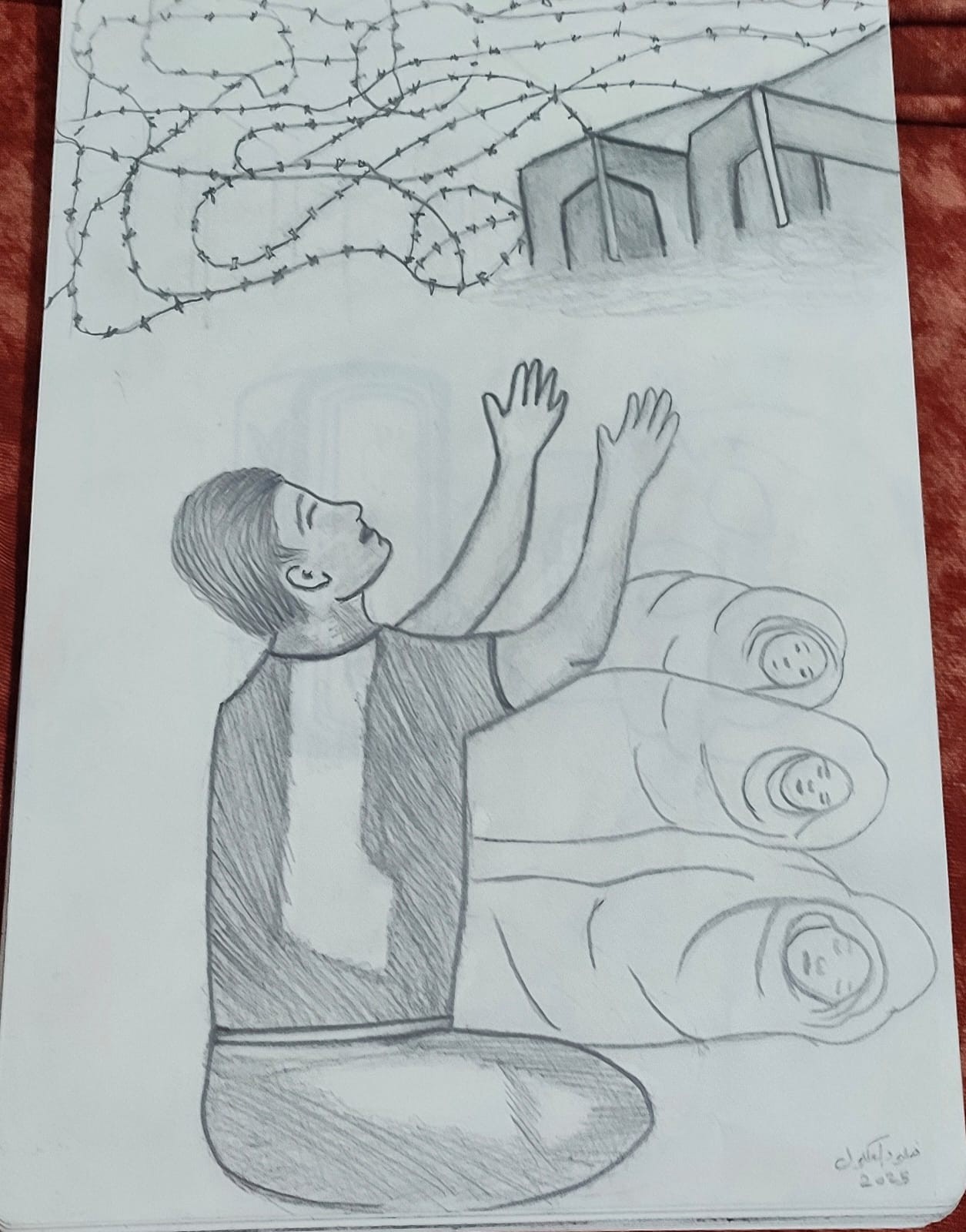

تجربة العمل مع الأطفال كانت الأكثر أثرًا فيه. يصف ذلك بقوله: «بدأت الفكرة من شعور عميق بأن الأطفال بحاجة إلى ما هو أكثر من الخبز والماء. كانوا ينظرون إلى الأفق بخوف، بلا كلمات. ففكرت أن أمنحهم أدواتًا بسيطة – أوراقًا، ألوانًا، فسحة صغيرة من الوقت – ليقولوا ما بداخلهم. لم تكن الورش مجرد نشاط ترفيهي، بل وسيلة علاجية ونافذة لتفريغ الصدمة».

وعن رسومات الأطفال يقول: «أغلبهم يرسمون ما يعيشونه: بيوت مدمّرة، طائرات، دموع، وغياب. لكن بينهم أيضًا من يحاول أن يتشبث بالحلم – يرسمون بيوتًا جديدة، شمسًا مشرقة، عائلات مجتمعة. أحيانًا، في اللوحة الواحدة، ترى بيتًا مدمّرًا وبجواره وردة».

ويستعيد لحظة مؤلمة: «طفلة صغيرة فقدت كل عائلتها ولم يتبق لها سوى دمية. جاءت بها إلى الورشة، جلست ترسم بصمت، ثم سلّمتني ورقة فيها صورة أمها وأبيها وإخوتها حول طاولة طعام، وأمامهم الدمية. لم تقل شيئًا، لكنها نظرت إليّ نظرة لن أنساها. وقتها أيقنت أن الفن خيط النجاة الأخير لهؤلاء الأطفال».

رانية غنيم: فقدان اللوحات كفقد الأبناء

تصف الفنانة رانية غنيم لحظة ترك بيتها بأنها تشبه ترك الأبناء بلا عودة: «أول ما تركنا بيوتنا كان كأنه الواحد تارك ولاده في البيت. عندي تقريبًا 50 لوحة، أغلبها فقدتها. كل فنان لوحاته مثل ولاده. بالفعل أنا كثير حزينة أنه لوحاتي كلها فقدتها».

لم تكن اللوحات مجرد أعمال فنية، بل ذاكرة كاملة لتجارب ومعارض شاركت فيها، من "أقمار القدس" إلى "معرض للشهداء"، وصولًا إلى مشاركات خارجية في ماليزيا. لكن الحرب سرقت كل ذلك.

ورغم الخسارة، لم تتوقف غنيم عن محاولة زرع الأمل لدى الأطفال. تروي: «كان عندي طفلة اسمها جود. استشهدت أمها وإخوتها وجدتها، ولم يتبقَ من العائلة سوى والدها. كانت تحب الرسم، فاشتريت لها لوحة وبدأت معها، لكن للأسف لم أستطع إكمالها. قلت لها: إن شاء الله قريبًا راح نكملها… وللأسف ما قدرت».

أنشأت لاحقًا معرضًا للأطفال النازحين أطلقت عليه اسم «أنامل مبدعة» شارك فيه 45 طفلًا. تقول: «المعرض لاقى حضورًا ودعمًا معنويًا. كنت أتمنى أن نبيع بعض لوحات الأطفال لنؤمّن لهم مصاريف التعليم، لكن الفكرة لم تكتمل».

ومن أبرز القصص التي حملها المعرض لوحة الطفل سامر، الذي رسم قطة سوداء أمام بركان. تعلق غنيم: «من أول ما شفت لوحته قلت: هو الفائز. عرفت قصته: فقد قطته في الحرب، وكانت سوداء أيضًا. هذا الرسم كان موجعًا جدًا».

لكن خلف هذه المبادرات، يبقى الإحباط حاضرًا: «للأسف كفنانة تشكيلية أبداً ما لقيت أي اهتمام. حاولت أن أدمج نفسي بأي مكان، حاولت أن أبدأ من جديد، لكن إحنا طالعين من السفر، لا… إحنا تحت السفر».

تذكر لوحتها الأكثر قربًا، "لقد كنت بجانبك أقوى"، التي صورت فيلًا مع صغيره، ورسمتها بعد فقدان والدها. تقول: «هذه اللوحة حزينة جدًا، لأنها مرتبطة بفقدي الكبير. لليوم بتأثر فيّ».

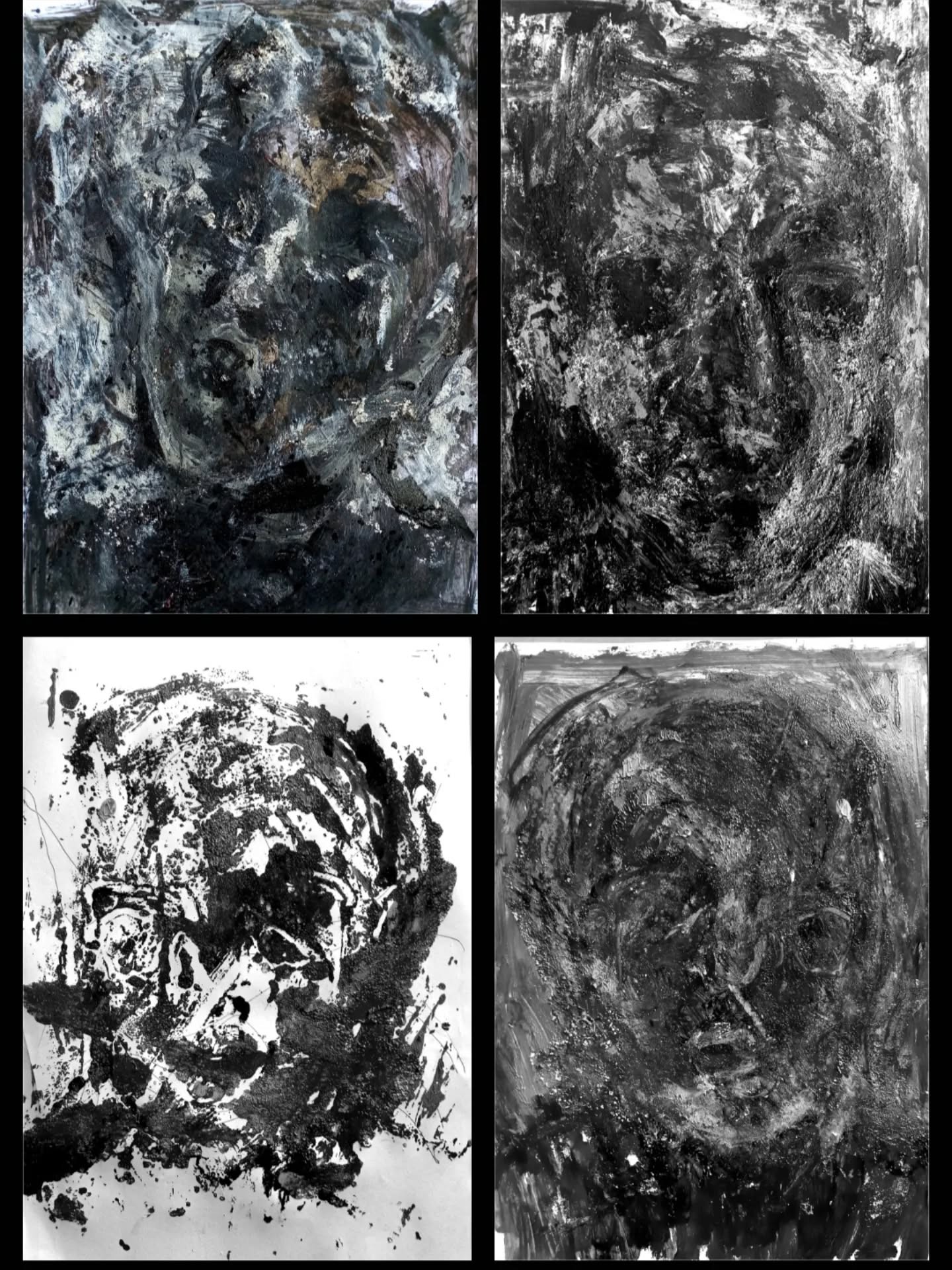

خلود العكلوك: الألوان ملاذ من الاكتئاب

أما الفنانة خلود العكلوك فقد خاضت تجربة مختلفة، إذ أصيبت مع عائلتها في رفح مع بداية الحرب. تقول: «تملكني الخوف، وكدت أنزلق للاكتئاب. لكن رؤية بعض الفنانين الذين شقوا طريقهم نحو الإنتاج والتعبير ألهمتني. لجأت إلى الرسم، ورسمت ما أشاهده وأشعر به، لأبتعد عن الحرب قليلاً. أحب الألوان الزاهية، فلجأت إليها كنوع من العلاج».

رسمت بالفحم والأكريليك، وحاولت إطلاق ورشة سمتها «قطن وشاف»، لكنها توقفت لارتفاع تكاليفها. لم تعرض أعمالها كثيرًا، لكن صحفيًا أجنبيًا نقل بعض لوحاتها إلى كندا: «العالم الخارجي لم يتفاعل كثيرًا، لكن هذه التجربة جعلتني أشعر أن الفن الفلسطيني حاضر رغم كل شيء».

تؤمن خلود أن الفن يوثق ما يحدث، سواء عبر الواقعية أو الرمزية: «ليس بالضرورة أن تكون اللوحات واقعية. أحيانًا يكفي أن تجسد القصف والدمار بلغة لونية مستوحاة من الواقع». وترى أن النساء والأطفال هم الأكثر استفادة من الورش الفنية: «الفن يفتح لهم بابًا للتعبير وتفريغ الصدمة، ويمنحهم أملًا بالمستقبل».

أما لوحتها الأبرز فهي صورة امرأة فلسطينية تحتضن طفلها. تقول: «هذه اللوحة تجسد المرأة المناضلة، التي رغم الفقد تربي أجيالًا وتفتح لأطفالها طريقًا للحرية».

الفن كذاكرة ونجاة

بين مرسم أحمد مهنا، ولوحات رانية غنيم المفقودة، وألوان خلود العكلوك الزاهية، يتضح أن الفن في غزة لم يعد مجرد خيار جمالي. إنه سجل للذاكرة الفلسطينية، ووسيلة مقاومة ضد المحو، وخيط نجاة للناجين، كبارًا وصغارًا.

الفن هنا لا يغيّر الواقع المادي، لكنه يترك أثرًا نفسيًا وروحيًا لا يقل أهمية عن أي غذاء أو دواء. في كل لوحة، على كرتون إغاثي أو جدار مؤقت، يقول الفنانون: ما زلنا نعيش، ونحلم، ونصر على أن نحفظ ذاكرتنا حيّة.