بقلم:عبد السلام العابد

ثمة كتّاب متميزون تتواشج بينهم، وبين القراء روابط حب خفية، تتمثل في البحث عن أعمالهم الأدبية في رفوف المكتبات ،و الإقبال على قراءة إبداعاتهم ، بمتعة وشغف وانشداد.

الأديب يحيى يخلف واحد من هؤلاء الكتاب الذين أُقبِل على قراءة نتاجاتهم الإبداعية، بحب وانسجام ، وقد قرأت جُلّ ما كتبه من قصص وروايات ، وتلك المقالات القيمة التي كنت أقرؤها له ، في زاوية( دفاتر الأيام )، قبل سنوات ، صباح كل يوم خميس ، وكانت مقالات هذه الزاوية الصحفية جزءا مهما من برامجي الثقافية التي كنت أعدها وأقدمها، في إذاعة صوت فلسطين قبل العام ألفين .

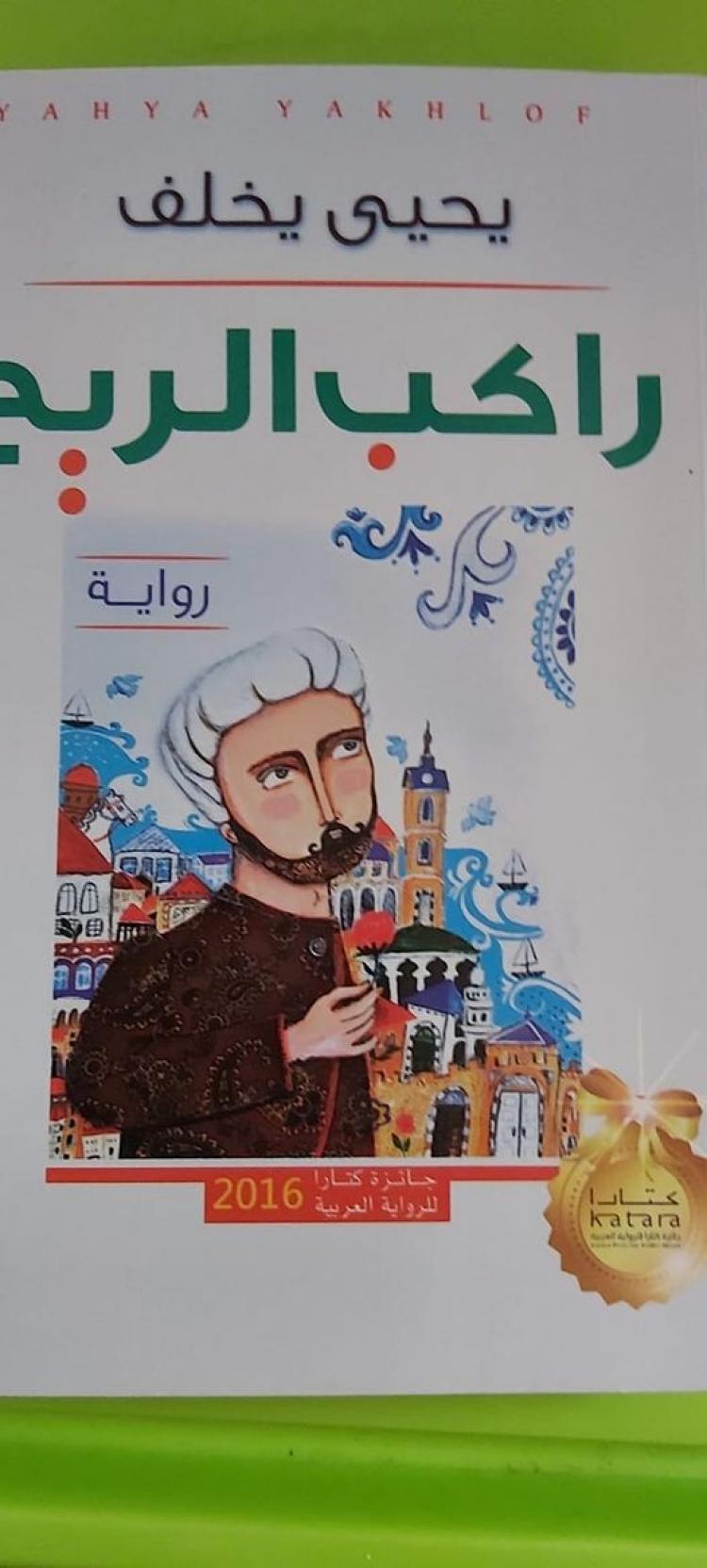

قرأت قصة (تلك المرأة الوردة) التي تشدك بأصالتها وطيبتها ، وعشت أياما جميلة مع روايته (بحيرة وراء الريح ) التي تتحدث عن فلسطين قبل النكبة وبعدها، و ( نهر يستحم في بحيرة ) و (نشيد الحياة )، و (تلك الليلة الطويلة )، و (ماء السماء ) ، و( جنة ونار ) و(اليد الدافئة ) ، وآخر رواية قرأتها لأديبنا يخلف رواية (راكب الريح ).

قي رواياته يشدك الكاتب من السطور الأولى ، ويجعلك متابعا لأحداثها، بمتعة وشوق، وتتمتن علاقاتك العاطفية مع شخوصه القصصية ، فلا يسعك إلا أن تحبها وتتفهم معاناتها وأحلامها ، بعد أن يُعرفك الروائي على عالمها الداخلي، وما يمور في نفوسها، من أفكار ومشاعر وأحاسيس ، يجسد لك واقع فراق الوطن ، والتشريد، وحياة اللجوء ، ومعاناة الفلسطينيين في الوطن والشتات ،ابتداء من الحياة في فلسطين في القرن الثامن عشر حتى وقتنا الحالي .يأسرك الأديب بطريقة السرد القصصي، ورسم المشاهد البسيطة والجميلة، والأمكنة الحميمة العامرة بأهلها ، والجلسات الأسرية والعائلية الدافئة، بصدق مشاعرها، وعفوية تصرفاتها، وحواراتها ، وإفضائها بما يختلج في نفوسها ، أثناء جلسات احتساء الشاي والقهوة والعصير، وسط أجواء يسودها الحب والطيبة ، وصدق المشاعر.

وفي روايته ( راكب الريح ) الصادرة عن منشورات الشروق عام ٢٠١٧ م ، يسرد الأديب جزءا من الأحداث التي شهدتها فلسطين ، ولا سيما يافا عام ١٧٩٥ وما بعده .

نتابع حياة بطل الرواية يوسف أحمد آغا، مذ كان طفلا صغيرا ،يعيش مع أمه وأبيه الذي كان يمتلك محلا تجاريا ،قرب المسجد الكبير في يافا،مرورا بحياته وهو في ريعان الفتوة والشباب ، وانخراطه في العمل الوطني، ومقاومته للإنكشارية مع أهالي مدينته، وترحيله إلى دمشق ، ودراسته ومغامراته هناك، والسفر إلى إنطاكية، وامتلاكه التجربة والمراس والحكمة ، ومن ثم العودة إلى الوطن مرة ثانية ، ومتابعة نضالاته ضد الغزاة والمحتلين بقيادة نابليون بونابرت الذي انهزم جيشه أمام أسوار عكا ؛ بسبب بسالة المدينة ودفاعها ، وتعرضه لمرض الطاعون .

عاد يوسف إلى مدينته يافا التي تعرضت لمذبحة كبرى، وظلم كبير ، فلم يجد أباه وأمه وبيته وأصدقاءه، غير أنه رأى فلول الغزاة وهم منهزمون خائبون،فيما بدأت المدينة تستعيد عافيتها شيئا فشيئا، فقد عاد المهجرون إلى بيوتهم ، ودُفن الشهداء، وتدفقت الأغذية، وتم تنظيف الشواطيء، وتحولت المدينة إلى ورشة إصلاح وترميم ، وفتحت الحوانيت أبوابها، ودبت حركة في الأحياء والحارات ..

وينهي أديبنا يحيى يخلف روايته ، بهذا المشهد الدال الذي يرسمه ليوسف بطل الرواية الذي أرى أنه رمز لإنساننا العربي الفلسطيني المقاوم في كل زمان : ( ركب حصانه، وأرخى له العنان، كان الليل قد حل ّ، وكانت بيوت يافا مضاءة،والمنارة مضاءة،والنسيم الآتي من البحر يحمل ندى ورائحة ريحان ، وفيما كان الحصان يعدو نحو وسط المدينة، والنسيم يتلاعب بشعر ناصيته ،حدث نفسه : ما دمتَ تملك ريشة وفرشاة ، وقلما وألوانا ، فارسمها جنة الله على الأرض ، وادخلها بسلام .).